高校の吹奏楽部に造り酒屋の息子がいた。

高校の吹奏楽部に造り酒屋の息子がいた。高校での音楽副読本に載っていたマタイ受難曲の導入合唱のことは、J.S.Bach讃のトップページで触れた。

あの「Kommt, ihr Töhter, helft mir klagen」”来れ娘達よ、我と共に嘆け”のSopran Chorパート。

8分の12拍子で書かれたその半音階的進行の旋律はとてつもなく新鮮だった。迂闊なことにマタイ受難曲がこれほどの大作だったことを知らなかった私は、レコード店で4枚組みのアルバムを見つけて落胆した。高校生にはとても手の出る価格ではなかったのだ。確か7800円だったと思う(リヒターの1958年盤)。

私は、このレコードが欲しいばかりに日銭1500円のバイトをし、稼ぎを手にレコード屋をたずねた。すると、カラヤンのものが6900円で出ている。当時、リヒターとカラヤンでは知名度が違い過ぎ、しかも、安いとあってミーハーだった私はこれ幸いとばかりにカラヤン盤を購った。

3時間30分、レコード交換のとき以外は、殆ど身じろぎもせずに聴き入る。聴き終わったとき、あまりの巨大さに声も出なかったものである。

高校の吹奏楽部に造り酒屋の息子がいた。

高校の吹奏楽部に造り酒屋の息子がいた。

これが、とてつもないバッハ・フリークで、バッハの宗教音楽のレコードもリヒター盤で殆どを持っていた。

それを、タンノイのスピーカーで聴くのである。はっきり言って、始めは腹が立った。この俺となんたる違いか、と(要は、彼はお金持ちの息子、私は貧乏人と言うだけのことなのだが)。

しかし、そこで聴かせてもらった、リヒターのマタイ受難曲のなんたる音楽。

あまりのことに声も出なかった。感動?、いやそんな生やさしいものではなかった。もっともっと強烈なショック。そう、恐怖感に近いものだったのだ。

そして、あの「ペテロの否認」のくだり。

それまで耐えに耐えてきた涙腺がとうとう堰を切ってしまった。音楽を聴いて流した初めての涙だった。

この演奏を聴いた後では、カラヤン盤のマタイからはもうそのときのような心の震えは全く感じられない。演奏者の違いによって、全く異なる音楽となってしまってさえいた。心底愕然としたものである。

その後、高校を卒業して上京した私は、図書館でレコードを貸してくれると言う情報を聞きつけ、天にも昇るような気持ちだった。

先輩から譲ってもらった安物のプレーヤーで聴いたリヒターのマタイから、あのときの感動が帰ってくる。

私が、やりくりをしながら、やっとの思いでこのレコードを購うのは、まだまだ先のことであった。

1985年12月8日、五反田の「ゆうぽうと」において、私は初めてマタイ受難曲の生演奏に接した。

バッハ生誕300年を記念してのイベントで、指揮は濱田徳昭、バッハ・コレギウム東京の演奏、福音史家はあのエルンスト・ヘフリガーだった。

それは何と形容したら良いのか、初めてリヒター盤を聴いたとき以上の強烈な感動の波が私に押し寄せてきたように感じていた。

その日どのようにして家に帰り、どのように過ごしたのか、すっぽりと記憶が抜け落ちている。眠れなかったような感覚だけは残っているのだが。とにかく、暫くはマタイ受難曲のレコードを聴く気にならなかった。

ああ、日本人で、こんなに身近なところで、こんなにすばらしいマタイを演奏する人がいるなんて、それが聴けるなんて、これほどの幸せがあろうか。信じられない。

リヒターが亡くなってしまい、大きな風穴が開いていた私は、心底から喜びの声を上げていたのだった。

しかし、なんということであろうか。日本の生んだ、この天才的なバッハ指揮者は、翌1986年に鬼籍に入ってしまったのである。

リヒターに勝るとも劣らない情熱と才能で、どこまで登り詰めていくのか想像がつかないほど優れたバッハを聴かせてくれた濱田氏。その、生の演奏はもう永遠に聴くことが出来ないのだ。

リヒターの死去に続くあまりにも大きな痛恨事。

私はまた、レコードに戻っていかざるを得なくなってしまった。

それは全く偶然に訪れた。

それは全く偶然に訪れた。

1996年、モーツァルトのレクイエム演奏のため、秋の合宿を行っていたとき、一緒に参加していた職場の合唱団OBから、来年の春にマタイ受難曲の演奏に参加するため、今猛勉強しているのだ、という話を聞いた。

私は身を乗り出すようにして「マタイですか」と聞き返し、羨望の眼差しを浴びせた。そのとき、OBから「もしその気があるのだったら、参加できるか聞いてみようか」と思ってもみなかった誘いが……。

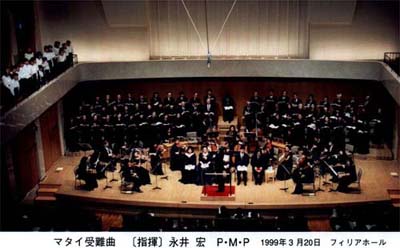

こうして、97年・98年を第2BASSで、99年を第1BASSで、合唱団の一員としてマタイ受難曲の演奏に参加することとなったのである。

演奏団体はアンサンブル・プロ・ムジカ・ポリフォニカ(PMP=現在は「バッハソサエティ多摩」)。ヘンデルの「メサイア」とバッハの「マタイ受難曲」を毎年演奏するという、ユニークな活動をしている。メンバーは誠に多岐にわたっていて、プロからアマまで、とにかく「マタイ」や「メサイア」を心から愛している人々で成り立っているというところが重要であると思う。

指揮者は国立音楽大学講師の永井宏氏。

演奏に参加するようになって、マタイ受難曲の深さが徐々に身に沁みてくるようになった。学生の時以来のドイツ語に四苦八苦し、独和辞典と首っ引きになって歌詞と対峙する。来る日も来る日も、頭の中はマタイ受難曲で占められ、歌詞を追う目は血走ってくるかのようだった。

永井氏は、類まれな才能を有する指揮者であり、何よりも情熱にあふれた真に尊敬に値する指導者であった。

その表現がリヒターの精神を後継していることも私にとっては幸運であったが、何よりも、その深い精神世界に触れられたことが大きい。指導は厳しいけれども、練習の後にはいつも心地よい充実感を味わっていたものである。

練習には音取りは含まれない。譜面は事前に読み込んで独習してくるのが基本だった。したがって、ポイントは表現に絞られる。キリスト者ではない私にとって、ここが一番のネックだった。

私には、イエスの苦悩や愛を真の意味で理解することは、終にないのかもしれない。しかし、バッハがこの曲に託した己の信仰の吐露は分かるような気がする。

例えば、第65曲のバスのアリアに歌われる、「我が心、我が体を清めよ。我が体を持って墓となし、イエスを納めんがために」は、バッハの信仰告白だという。それをしも、敬虔と言うべきなのであろうか。

そして私は、目の前のオーケストラがさざなみのように奏でる導入の第1曲の中に取り込まれて身じろぎもせずに立ち尽くし、やがて来る自分の出番を待っている。

この日のために駆けつけてくれた妻や友人たちの姿を舞台から目の端に捉えながら、その重さに耐え、高揚した心のままに「Kommt, ihr Töhter,」と歌い出すのであった。